AI活用へのニーズ

高まっているAI活用へのニーズ

現代のビジネスにおいてAIの活用はもはや避けて通れないトピックとなっています。業界を問わず、迅速で効率的な意思決定、高度なカスタマーサービス、そして労働力の最適化を追求する企業はAIを活用するニーズを高めつつあり、日本企業においてもGPTモデルをはじめとしたAIの導入は当たり前になりつつあります。しかし、その背景には「どのように取り組むべきか」を正確に理解するのが難しいという問題が存在しています。これらの課題解決の一環として、AI活用人材の育成は不可欠です。

AI活用人材/AIのビジネス活用とは

AI活用人材/AIのビジネス活用とは

AI活用人材とは、AIやデータサイエンスの知識を持ち、それを実際のビジネスや問題解決に適用する能力を有する人材を指します。これらの人材は、AI研究・開発者、AIスペシャリスト、そしてAIユーザーの3つの類型に大別されます。彼らは、AIの知識を活用して現実の諸問題を解決し、企業のビジネス戦略に対する判断を強化します。企業にとってAI活用人材はビジネスに対する深い洞察力と競争優位性を提供する重要な存在となります。

AI活用人材

-

AI研修・開発者

新技術を開発する人材

-

AIスペシャリスト

実際の会社で使えるように

システムを開発したり

データを分析する人材

-

AIユーザー

AIを活用したサービスや製品を企画し提供する人材

AI活用人材の不足

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/houkokusyo.pdf

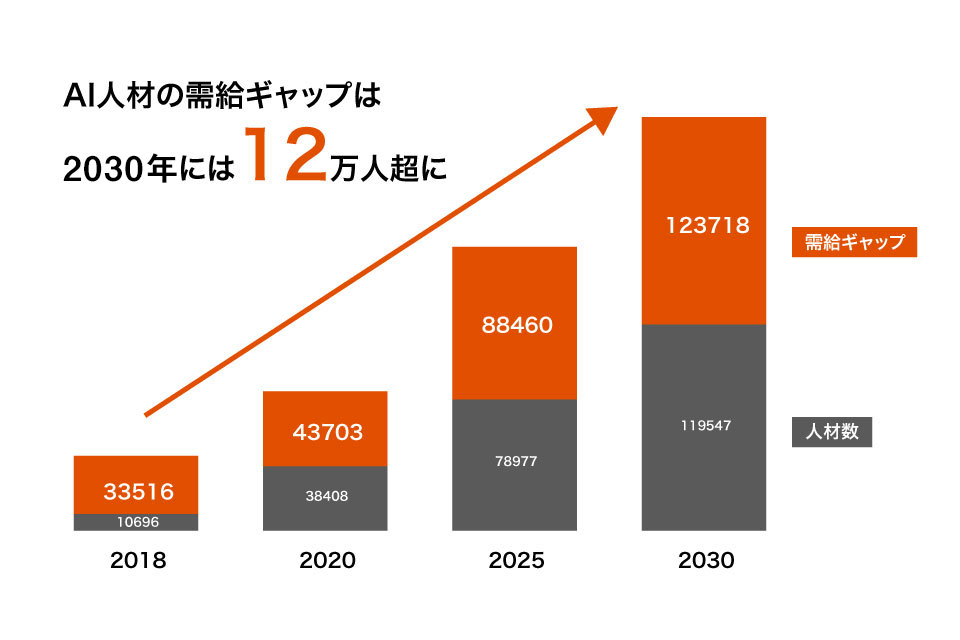

しかし、現在多くの企業でAI活用人材が深刻に不足しています。AIの知識を有する人材を自社に確保し、育成することは容易なことではありません。このため、多くの企業は自社のAI活用を進めるための対策を検討している状況です。そこで、アイ・ラーニングが提供するAI活用人材育成研修は、その一環として企業の大きな支えとなるでしょう。

AI活用人材育成プログラム 5つのポイント

関学×日本IBMの共同開発

プログラム

AI活用人材育成研修は関西学院大学と日本IBMで共同開発いたしました。

「現場で必要なスキル」が身につく、実践的な教材であることが最大の特徴です。

-

- 14学部14研究科で構成する総合大学

- スーパーグローバル大学創成(SGU)事業に採択(2014年度)

- 「人工知能研究センター」「数理・データ科学教育研究センター」などAIに関わる研究に取り組み、AI人材を輩出している

-

- 1911年に米国で創立、日本でも80年以上の歴史がある老舗IT企業

- 研究所を持ち、AI”Watson”を自社で開発し、継続的に研究を実施

- 現在は、企業の持つ課題をAIなどで解決するコンサルティング事業を幅広く実施

初学者を念頭においた学習内容

文系理系に関わらず、初学者を対象にした教材が用意されています。

入門科目から実践科目まで幅広く揃えており、受講者のレベルに合わせて選択が可能です。

データサイエンス・AI×ビジネス視点の醸成

日本IBMと共同開発した本プログラムは、IBMをはじめとするAI活用企業の実務視点を盛り込み、ビジネス現場で即戦力となる講義内容が設計されています。

バーチャルラーニングでのご提供

バーチャルラーニングは、解説動画だけでなく、AIアプリ開発やデータ解析などの実践的なワークも含まれています。さらに、講義内容の質問に回答するチャットボットが設置されており、受講者の疑問や質問に対応できます。

バーチャルラーニングとは、解説動画だけでなく、AIアプリ開発やデータ解析などの実践的なワークや、講義内容の質問に回答するチャットボット、双方向コミュニケーションのためのトークボードなど、さまざまな要素から構成された、完全オンラインでの新たな学びの形態です。

- デジタル教材

- 学習目標達成に必要な実践的なコンテンツやワークを準備しています。デモ動画やワークを活用することで、単調な講義ではなく、学習意欲を向上させる環境を提供します。

- Q&A

- AIによるTAチャットボットが受講者の疑問を解消し、いつでもどこでもサポートを提供します。また、このシステムは運用側の負担も軽減し、全体の継続利用を支援します。

- コミュニティ

- ピアツーピアの仕組みを導入し、受講生同士が議論したり、互いに教えあうことが可能です。このトークボードにより、学習の深化と共学を促進します。

先進取り組みとして紹介・認定

経団連「Society5.0時代の学び~EdTechを通じた自律的な学びへ~」で活用事例として紹介され、文部科学省「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度(リテラシーレベル)」に認定されています。(認定有効期限:令和8年3月31日まで)。「AI活用人材育成プログラム」は社会的評価が非常に高いプログラムとなっています。

利用料金のご案内